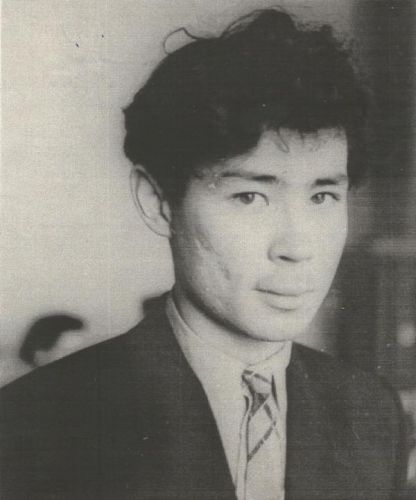

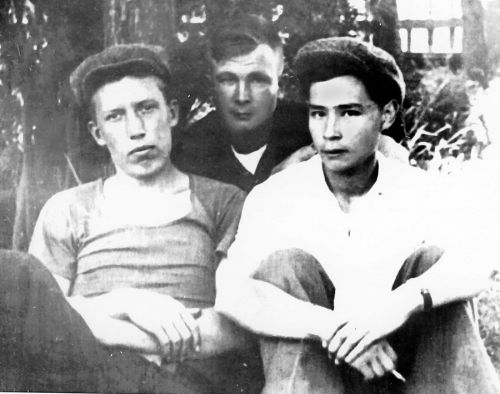

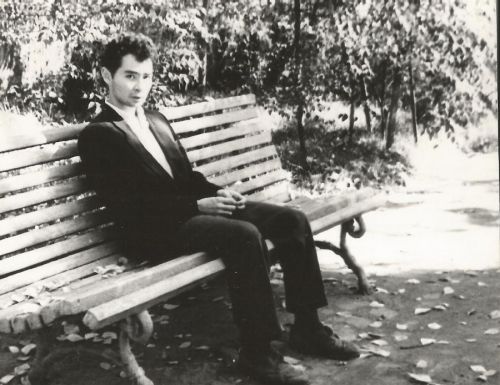

Фотоотчет Анатолия Бызова. В день рождения драматурга Александра Вампилова, 19 августа, на информационном портале "Глагол" опубликовали статью-воспоминание Льва Сидоровского "Вампилов: он сгорел, теплом своим согревши эти золотые берега..." . Предлагаем её вашем вниманию. " 83 года назад родился и 48 лет назад погиб Александр Вампилов. Над его могилой – гранитная глыба. Слов на камне совсем немного: «Драматург Александр Вампилов». И факсимильная роспись. И даты: 1937 – 1972. Отсюда, с высокого холма, где раскинуло свои печальные владения Радищевское кладбище, хорошо просматривается старое иркутское предместье. Может, именно на этих улочках повстречал он когда-то Сарафанова, Бусыгина, других персонажей «Старшего сына», ведь поначалу пьеса так и называлась – «Предместье»... Впервые пьесу поставили здесь, на ангарских берегах. И вскоре после премьеры, в мае 1970-го, посчастливилось увидеть этот спектакль (ах, как хорош был в главной роли Аркадий Тишин!) и мне. Прилетел той весной в Иркутск по заданию журнала «Аврора»: требовался «проблемный очерк», подсказанный судьбами выпускников местного университета. И вот, когда стал искать героев будущего очерка, среди прочих имен впервые услышал: Валентин Распутин, Александр Вампилов. Ни тот, ни другой на невских берегах известны еще не были, хотя Распутин уже выпустил «Деньги для Марии», а Вампилову оставалось лишь завершить последнюю свою пьесу – «Прошлым летом в Чулимске». В тот же вечер в местной «драме» смотрел «Старшего сына», а назавтра встретился с Валей и Саней. Он так и представился, протянув руку: «Саня» (впрочем, Саней звали его чаще всего) – коренастый, смуглый, с чуть раскосыми глазами, с буйной копной смолистых волос. Мы сидели в старом доме № 36 по улице Пятой Армии, где, как и прежде, собирались иркутские литераторы, друзья рассказывали о житье-бытье, а я торопливо записывал, стараясь как можно точнее передать их колоритную речь, их какие-то порой очень неожиданные, но от этого удивительно свежие, зримые слова и обороты. Старый корреспондентский блокнот и сегодня словно хранит негромкий Санин голос: «Драматургия – наиболее совершенная форма выражения действительности. Краски плюс слово плюс ожившая скульптура. Старик Лессинг был того же мнения... А с точки зрения требования к автору – это самое беспощадное искусство: всё на виду, никого не обманешь...» На другой странице блокнота: «Разделяю гоголевский взгляд на театр, драматургию, жизнь. Удивительно, что на Западе Гоголь не имеет такого успеха, как Толстой и Достоевский. Запад его еще не понял...» А еще такое признание: «Когда сочиняю, стараюсь не только что-то высказать другим, но и в чем-то разобраться с самим собой. Если мне все ясно, если сам не взволнован, то и зритель волноваться не будет. В каждой пьесе прежде всего ищу ответы на собственные вопросы...» Закончив весьма пространное интервью, я вывел обоих на улицу, под тополя, где Валя и Саня терпеливо ждали, пока отщелкаю всю пленку. Потом, в редакции журнала, именно эта глава, увы, вылетела из очерка (не хватило места), и именно эти фотокадры, по совсем уже фатальному стечению обстоятельств, пропали вместе с плёнкой неизвестно куда... Впрочем, по поводу моих буйных переживаний коллеги недоумевали: «Ну, подумаешь, еще один молодой прозаик и ещё один молодой драматург... Что за событие?» Спустя год оба эти имени были известны повсеместно. Спустя два – Вампилова не стало... Спустя несколько лет, зимой 1979-го, я снова оказался в Иркутске и в доме № 57-а по улице Дальневосточной встретился с его мамой. За окном (дом – почти у самой воды) студено синела столь любимая им Ангара, а здесь, в Саниной комнате, все остро напоминало о хозяине, навсегда покинувшем свою обитель: его письменный стол, его лампа под зеленым абажуром, его книжный шкаф, его кровать. Правда, свои книги, изданные на разных языках, увидеть он не успел. И большинство театральных афиш, занявших в комнате всю стену, и тоже – на самых разных языках, появились уже потом… Бережно придерживая на ладони кусочек сердолика («Санин камень»), Анастасия Прокопьевна тихо-тихо рассказывала гостю, как совсем молодой осталась с четырьмя детьми на руках без мужа, сгинувшего в застенках НКВД. Потом в шестнадцать от порока сердца умер Володя, и вот Саня... Младшего сына они с Валентином Никитичем назвали в честь Пушкина: Саня родился как раз в тот год, когда страна отмечала печальный юбилей поэта. Тогда же вышло полное собрание сочинений Александра Сергеевича, и отец на радостях приобрел эти светло-коричневые томики – «для Сани». Просто непостижимо, как смог он столь снайперски предугадать вкусы и интересы своего малыша: пройдет время – и эти шесть томов станут для сына самыми необходимыми. Вот они, за стеклом. Рядом – Лермонтов, Есенин, Рубцов... Еще вспоминала мама сибирское село Кутулик – деревянное, пыльное, с огородами, со стадом частных домов, с церковью, переоборудованной в кинотеатр, но – с гостиницей и стадионом. «Кутулик от деревни отстал и к городу не пристал, – напишет однажды Саня, вспоминая детские годы. – Словом, райцентр с головы до пят…» Их дом, впрочем, скорее – барак, стоял против школы и назывался «учительским», потому что квартировали здесь исключительно учителя – вот и Анастасия Прокопьевна работала завучем, преподавала математику. Оказывается, всем школьным предметам будущий драматург предпочитал вовсе не литературу, а мамину геометрию, особенно – стереометрию, потому что – «тут фантазия требуется...». А от бабушки, Александры Африкановны, которая образование имела не только педагогическое, но и музыкальное, узнал внук великое множество разных сказок и таких же старинных песен. Освоив мандолину и гитару, организовал в школе оркестр народных инструментов. Позже играл на домре, на пианино – слух у него был отменный. И не забыть маме, как частенько он пел ей: «Гори, гори, моя звезда...»; как мог без конца слушать на патефоне «Героическую симфонию», «Крейцерову сонату», «Эгмонта» – Бетховен вообще был его страстью; как любил оперу; как, наконец-то оказавшись в Москве, в первый же вечер прорвался в Большой на «Князя Игоря»… Он и в драмкружке себя попробовал (в «Молодой гвардии», например, играл Сергея Тюленина), и рисовал здорово, особенно получались шаржи и карикатуры. Эта страсть осталась за ним и во взрослые годы. Например, самочинно стал в иркутском Доме писателя выпускать сатирическую стенгазету с необычным для того времени названием: «Грубиян». Весь год – «Грубиян», а к 8 марта – «Грубияночка». И в его школьных сочинениях, о каких бы «образах» ни шла речь, всегда было не списанное из учебника, а «своё» – свои впечатления, свои мысли, своя боль… До изнеможения на горбатом пустыре гонял рваный футбольный мяч. Однажды их доблестная кутуликская команда отправилась добывать спортивную славу за девяносто километров, в Зиму, и, поскольку ехали, естественно, без билетов, бегали от контролёров по вагонам, даже по крышам вагонов. Устраивал лодочные походы по речке Белой. Таскал окрестную малышню в лес – за голубикой, груздями, маслятами... Забегая вперёд, замечу, что с годами он и охотником стал удачливым, и рыбаком. Даже осетра в Байкале ловил. И Леночку брал с собой на рыбалку – вообще пытался приобщить дочку к природе, к животным, когда та была ещё почти грудной. Бывало, вдруг хватает её на руки – и за дверь: «Идём смотреть живого коня!» Часто спускался с дочкой к Ангаре, и она видела, как отец, сбросив ковбойку и брюки, с разбегу бросался в холодные волны. Плавал Саня лихо. Однажды с друзьями катался на моторной лодке по Байкалу. Пристали к берегу, чтобы перекусить. Развернули еду, глядят: лодка – далеко. Видно, плохо подтянули. Хозяин лодки спасать её струсил, а Саня, не раздумывая, – вдогонку… На тот раз ему повезло… Еще вспоминала мама, как на областной творческой конференции обсуждались рассказы студента филфака Иркутского университета Вампилова: все выступающие тогда подчеркивали, что молодой писатель не без способностей, что, пожалуй, испытывает влияние раннего Чехова. Эти рассказы составили маленькую книжку: «Стечение обстоятельств», где автором на обложке значился: «А. Санин». Рассказ, давший название книжке, начинался так: «Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека...» Что ж, как заметил один его друг: «Эту мысль Саня в той или иной мере разовьет в своих пьесах и в полной мере подтвердит своей гибелью...» Мама показывала мне фотографии: вот Саня «на картошке» (три приятеля-студента, взобравшись на колхозных кляч, уморительно изображают васнецовских «богатырей»); вот он с помощью шеста лихо управляет плотом; а вот – на поле иркутского стадиона в матче молодых газетчиков с теле- и радиоколлегами... Для «молодежки», где оказался после университета, писал днем, для себя – по ночам. Как-то утром после такого бдения огорошил Анастасию Прокопьевну: – Я, мама, из газеты ухожу. Газета – дело суетное, а я хочу пьесы писать... – Что ты, Саня? Это же, наверное, ужасно трудно... – Попробую... Спустя время, когда его пьесы наконец пойдут по театрам, однажды ее подкусит: – Вот видишь, а ведь ты в меня не верила... И подарит книжечку со «Старшим сыном», сопроводив короткой надписью: «Дорогой маме от младшего сына». Но сколько же попортили ему крови, нервов, сколько отняли сил, пока то, что он писал, смогло пробиться на сцену... «Вот эту деревянную фигурку косца, – показывает мама, – Сане преподнесли в Клайпедском драмтеатре на память о самой первой премьере»: оказывается, впервые его пьесу «Прощание в июне» решились поставить именно там, вдали от родной Сибири. А потом – благодаря «ермоловцам» – узнала Вампилова и Москва. За ней – Ленинград. Да, хорошо, что город на Неве подарил Сане много добрых минут. Ему понравилось, как «Старшего сына» в Театре на Литейном осуществил Ефим Падве. Он был счастлив, что «Провинциальные анекдоты» идут в БДТ. Возвратившись с Ольгой из Ленинграда, тут же, на вокзале, шепнул встречавшей их маме: «Представляешь, провожали нас у вагона все-все артисты, вместе с Георгием Александровичем». Когда Товстоногов написал о Вампилове в «Литгазете» добрые слова, Саня откликнулся очень сердечно, но, как обычно, растроганность облек в шутливую форму: «Пусть теперь некоторые попробуют сказать, что нет такого сочинителя пьес. Им никто не поверит...» Увы, не успел Саня увидеть на этой сцене «Прошлым летом в Чулимске». Начиная репетиции, Товстоногов сказал артистам: – Ему было всего тридцать пять лет, но он знал и понимал жизнь, как мудрец... Отнесемся к этой современной пьесе, как к классике. Она достойна этого... Как к классике! Позже, интервьюируя Георгия Александровича, я услышал: – Эта пьеса Вампилова, по моего убеждению, – почти совершенство. Когда над ней работал, мне казалось, что там нельзя убрать даже запятой. Я относился к ней так, как, скажем, к пьесе Чехова или Горького… У Вампилова удивительное чувство нюха на современный язык… И «Утиной охоты» автор не увидел тоже – ни на какой сцене... Эта пьеса «без положительного героя», где, как и у Гоголя, единственный положительный герой – смех, впервые получила разрешение на жизнь много позже, в 1976-м, в Рижском театре русской драмы. Год спустя я был на том спектакле и помню потрясающего Владимира Сигова в роли Зилова, звенящую тишину зала, содрогнувшегося от того, что ему показали. А ему показали, нет – ему прокричали, что при всех обстоятельствах человеку надо оставаться человеком. Наверное, эта мысль во всём творчестве драматурга – самая важная. Вот и Валентин Распутин считал: «Кажется, главный вопрос, который постоянно задаёт Вампилов: останешься ли ты, человек, человеком? Сумеешь ли ты превозмочь всё то лживое и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских испытаниях, где трудно стали различимы даже и противоположности, – любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, благо и порабощение…» И листали мы с его мамой Санины записные книжки. Многие записи так и светятся улыбкой. Ну, например: «Два студента, легко поссорившись и обменявшись ударами в челюсти, упали замертво. Оба питались в столовой университета». Или: «В такой международной обстановке детей рожать не хочется – право слово». Но есть там и совсем другое: «Ничего нет страшнее духовного банкротства. Человек может быть гол, нищ, но если у него есть хоть какая-нибудь идея, цель, надежда, мираж – всё, начиная от намерения собрать лучший альбом марок и кончая грезами о бессмертии, – он еще человек, и его существование имеет смысл». «Замысел должен быть гениальным. Надо писать, ориентируясь на шедевр, – тогда получится сносный рассказ». «Я люблю людей, с которыми всё может случиться». Как-то в Доме писателя обсуждали плохую книгу одного молодого автора, который сам, тем не менее, оценивал её весьма высоко. Дали слово Вампилову. Саня на мгновение задумался: – Автор вот всё повторяет «замысел», «замысел»… А мне кажется, что это умысел… Так одной фразой всё было поставлено на своё место…Может, именно потому, что больше всего боялся Вампилов в человеке «духовного банкротства» и работал, «ориентируясь на шедевр», и любил людей, «с которыми всё может случиться», – может, именно поэтому и стал мальчик из таежного Кутулика всемирно знаменитым литератором. Кто знает, какие откровения открылись бы нам в новых его сочинениях, и прежде всего – в пьесе «Несравненный Наконечников», которую писал в то последнее лето на байкальском берегу... Да, в том августе 1972-го, а конкретно – 17-го, за два дня до своего тридцатипятилетия, решил прервать работу, наловить для гостей рыбки – как раз в том самом месте, где, согласно древней легенде, Ангара, юная дочь старика-Байкала, сбежала к красавцу Енисею. Однако лодка на полном ходу наскочила на бревно-топляк, перевернулась. Хозяин чёртовой посудины уцепился, стал звать на помощь, а Саня решил эту помощь сам с берега привести. Но слишком студёной – всего около пяти градусов! – оказалась вода, поднятая недавним штормом с байкальских глубин. Слишком тяжелой стала теплая куртка, когда намокла. Он не доплыл до каменистого берегового откоса несколько метров. А Оля с Леночкой на том берегу всё ждали его, всё ждали... Потом его друг Пётр Реутский сквозь слёзы написал: Все на свете – до поры, до срока, Оркестра не было, потому что Санины друзья помнили печальную усмешку, с которой он написал музыканта Сарафанова, играющего на похоронах. Гроб несли на руках – от Дома писателя до драмтеатра, возле которого теперь ему – памятник, и дальше, через весь город, на этот холм... Оле не хватило сил остаться близ Байкала, и она уехала с Леночкой в Братск… И вот весной 2015-го, наверное, уже в последний раз навестив свою малую родину – чтобы снять фильм «Город мой, город на Ангаре…», конечно, снова пришёл я и к Сане, где теперь рядышком с ним навеки – его мама. Стоял у могилы, вспоминал ту нашу единственную встречу, озорные искорки в его глазах... Было больно. А потом на другом конце города, за оградой Знаменского монастыря, у самой стены Храма, помолчал над могилой Вали Растутина, который после того 1970-го быстро превратился в «классика», стал Героем Соцтруда, однако свой недюжинный талант кое в чём, увы, предал... Да, друзья упокоились на разных кладбищах, но под одним благословенным иркутским небом"." Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

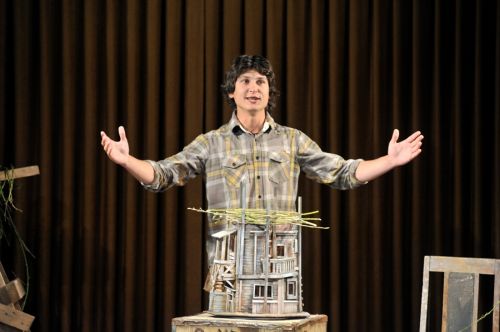

Празднование дня рождения Театра юного зрителя им. А. Вампилова

Эти картины магические.

Поздравляем Анатолия Бызова!

Празднуем отличной компанией

Вампилов на Ближнем Востоке

Дорогие мужчины

Групповые экскурсии

Вампилов: он сгорел, теплом своим согревши эти золотые берега...

И никто не знает, где тот срок.

Расплескался широко-широко

Ангары стремительный исток.

И уходит август перезревший…

Как природа-мать ни берегла,

Он сгорел, теплом своим согревши

Эти золотые берега...

|

|

|

АФИША СОБЫТИЙ _________________________________

2023 ГОД

МАРТ

4 марта в 12:00 Творческая встреча «Слово о Вампилове» для учеников

7 март в 13:00

Творческая встреча «Слово о Вампилове» для студентов КБГУ

7 март в 14:00 Творческая встреча «Слово о Вампилове» для сотрудников Банка России

9 марта Цикл встреч «Слово о Вампилове» в г.Черемхово

23 марта в 15:00 Творческий вечер с Анастасией Зверьковой в рамках проекта «Восхождение»

27 марта в 15:00 Международный день театра. Творческий вечер с Евгением Алёшиным в рамках проекта «Мастера»

Торжественный финал конкурса «ЛИК. Дмитрий Сергеев» (дата уточняется)

Премьера фильма «Помним. Счастливы…» (дата уточняется)

Премьера фильма «Помним. Счастливы…» в Кутулике (дата уточняется)

Весь март: К премьере оперы «Старший сын»: совместный проект Иркутского областного музыкального театра им. Н.М.Загурского и Центра А.Вампилова для молодежи (по программе «Пушкинская карта»)

Каждый день по будням «Слово о Вампилове» и экскурсии в Центре По предварительной записи

АПРЕЛЬ

Вечер, посвящённый 95-летию Виталия Венгера (дата уточняется)

10-15 апреля Серия встреч в Усть-Илимске «Билет на Усть-Илим»

Весь апрель: К премьере оперы «Старший сын»: совместный проект Иркутского областного музыкального театра им. Н.М.Загурского и Центра А.Вампилова для молодежи (по программе «Пушкинская карта»)

Каждый день по будням «Слово о Вампилове» и экскурсии в Центре По предварительной записи

МАЙ

11 мая День рождения Культурного центра Александра Вампилова

Весь май: К премьере оперы «Старший сын»: совместный проект Иркутского областного музыкального театра им. Н.М.Загурского и Центра А.Вампилова для молодежи (по программе «Пушкинская карта»)

Каждый день по будням «Слово о Вампилове» и экскурсии в Центре По предварительной записи

СОБЫТИЯ ЦЕНТРА А.ВАМПИЛОВА - 2023

Телефон для записи на экскурсии и события 8 (3952) 20-39-74

Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте»

Каждый четверг

__________________ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»

ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ с 10 до 16.00 экскурсии в Центре А. Вампилова и «Слово о Вампилове»

ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ ПРОВОДИМ:

— Тематический литературный урок «Драматурги...из Прибайкалья»

Стоимость билета 250 рублей

— Тематический литературный урок для учеников 5-7-х классов «Солнце в аистовом гнезде»

Стоимость билета 150 рублей

— Литературный маршрут по Вампиловским местам в Иркутске

_____________________

«Поговорим о странностях любви...» Авторский подкаст Галины Солуяновой на канале PodFm и Soundcloud _________________________________ |